Plan

Alerta

Comunidad y Prevención.

Aportes al Programa Nacional de Prevención del Delito y la Violencia Urbana.

Autor: Licenciado Javier Alonso. Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación ( Hacia un Plan Nacional de Política Criminal II, Pág.196-205).

Ante una realidad que nos indica desde hace ya décadas que para la contención de los crecientes índices delictivos que se verifican en nuestro país, no podemos seguir depositando el grueso de nuestras expectativas en los controles internos de los individuos (controles emanados de la educación, la religión y de la función socializadora de la familia tradicional), y siendo además impensable reflotar la idea de un Estado paternalista y sobredimensionado que en materia de política criminal apele únicamente a

la

multiplicación de los recursos destinados a su represión para intentar

conjurar un desborde delictivo, cabe desarrollar una concepción que

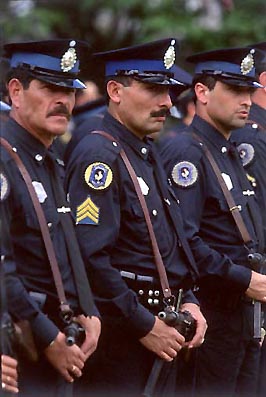

aúne los esfuerzos propios de la estrategia del control social del delito que

desempeñan instituciones especializadas como la Policía, el Sistema Judicial,

el Sistema Penitenciario, etc., con las potencialidades preventivas de la

denominada estrategia de la acción Comunitaria; estrategia estimulada, dirigida

y coordinada por un organismo central a cargo de su estudio y planificación.

la

multiplicación de los recursos destinados a su represión para intentar

conjurar un desborde delictivo, cabe desarrollar una concepción que

aúne los esfuerzos propios de la estrategia del control social del delito que

desempeñan instituciones especializadas como la Policía, el Sistema Judicial,

el Sistema Penitenciario, etc., con las potencialidades preventivas de la

denominada estrategia de la acción Comunitaria; estrategia estimulada, dirigida

y coordinada por un organismo central a cargo de su estudio y planificación.

La posibilidad de un tal organismo de maximizar la eficiencia y eficacia de los programas de prevención a través del apoyo cooperativo de otras instituciones ya operantes (escuelas, hospitales, sistemas de servicios sociales, centros culturales y deportivos, etc.) al servicio de una política preventiva nacional, es lo racionalmente indicado por muchas y diversas razones

La

estrategia del control social prevaleciente en nuestro medio, está básicamente

orientada a contrarrestar la delincuencia y cualquier interés suyo en la

prevención está subordinado a la idea de que la aprehensión y

castigo de los culpables los disuadirá de futuras transgresiones y

que esto servirá, a su vez, de ejemplo a los delincuentes potenciales para

apartarlos de la comisión de sus primeros delitos. Este axioma,

que forma parte esencial de los fundamentos históricos de la estrategia del

control social, hace ya mucho tiempo que lamentablemente ha probado

estar errado, como también han resultado erróneas las esperanzas

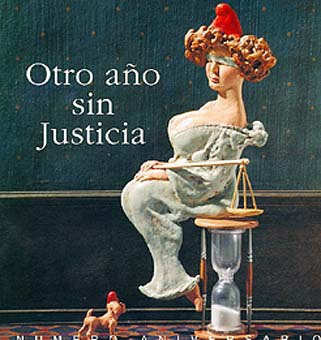

depositadas en los sistemas tradicionales para alimentar la necesaria confianza

de la población de que vive en un estado de derecho que garantiza su seguridad

y su protección frente al delito, pues la actual política:

La

estrategia del control social prevaleciente en nuestro medio, está básicamente

orientada a contrarrestar la delincuencia y cualquier interés suyo en la

prevención está subordinado a la idea de que la aprehensión y

castigo de los culpables los disuadirá de futuras transgresiones y

que esto servirá, a su vez, de ejemplo a los delincuentes potenciales para

apartarlos de la comisión de sus primeros delitos. Este axioma,

que forma parte esencial de los fundamentos históricos de la estrategia del

control social, hace ya mucho tiempo que lamentablemente ha probado

estar errado, como también han resultado erróneas las esperanzas

depositadas en los sistemas tradicionales para alimentar la necesaria confianza

de la población de que vive en un estado de derecho que garantiza su seguridad

y su protección frente al delito, pues la actual política:

![]() No

logra abarcar la cantidad de delitos que se cometen.

No

logra abarcar la cantidad de delitos que se cometen.

![]() No

logra identificar a muchos de los autores, ni hacerlos comparecer ante la

Justicia.

No

logra identificar a muchos de los autores, ni hacerlos comparecer ante la

Justicia.

![]() No

se rehabilita a los delincuentes que sí pasan por el sistema de justicia.

No

se rehabilita a los delincuentes que sí pasan por el sistema de justicia.

![]() No

se abordan los factores subyacentes a largo plazo que se asocian con el delito y

la marginalidad.

No

se abordan los factores subyacentes a largo plazo que se asocian con el delito y

la marginalidad.

La estrategia del control social se concentra en el mantenimiento del orden público, supone que las leyes cuentan con el apoyo de todos - con única excepción de sus transgresores - y que a través de sus acciones básicamente reactivas habrá de mantener acotados los márgenes habituales de delictividad.

Pero

todo indica que tanto el paulatino aumento de la población, como las crisis

socio-económicas emanadas del reajuste del orden económico mundial que habrá

de prolongarse en los próximos años, como la acelerada internacionalización

del delito, la disponibilidad de armas fácilmente asequibles, el creciente

aumento del consumo de drogas y de la acción organizada del narcotráfico, han

hecho inviable la posibilidad de mantener acotados dichos márgenes delictivos y

de alcanzar el éxito mínimo necesario en la lucha contra los mismos, por parte

de la actual estrategia y del actual sistema de control social.

Pero

todo indica que tanto el paulatino aumento de la población, como las crisis

socio-económicas emanadas del reajuste del orden económico mundial que habrá

de prolongarse en los próximos años, como la acelerada internacionalización

del delito, la disponibilidad de armas fácilmente asequibles, el creciente

aumento del consumo de drogas y de la acción organizada del narcotráfico, han

hecho inviable la posibilidad de mantener acotados dichos márgenes delictivos y

de alcanzar el éxito mínimo necesario en la lucha contra los mismos, por parte

de la actual estrategia y del actual sistema de control social.

Es

necesario comprender que a menos que adoptemos otros rumbos en materia de política

criminal, nuestra situación se agravará o que, en el mejor de los casos,

continuará básicamente inmodificada y que esto será así, incluso si apelamos

a una costosa expansión, modernización y multiplicación del actual sistema

represivo, hasta cierto punto impensable.

Pues, tal como lo prueba la experiencia

de los países más desarrollados en el transcurso de las últimas décadas,

apostar a esta política no sólo lleva a ver fracasar los esfuerzos en la

contención de la criminalidad, sino a tener que afrontar situaciones de

emergencia periódicas en las grandes ciudades y además a sufrir una paulatina

pérdida de terreno especialmente en el campo de la juventud.

Es

necesario comprender que a menos que adoptemos otros rumbos en materia de política

criminal, nuestra situación se agravará o que, en el mejor de los casos,

continuará básicamente inmodificada y que esto será así, incluso si apelamos

a una costosa expansión, modernización y multiplicación del actual sistema

represivo, hasta cierto punto impensable.

Pues, tal como lo prueba la experiencia

de los países más desarrollados en el transcurso de las últimas décadas,

apostar a esta política no sólo lleva a ver fracasar los esfuerzos en la

contención de la criminalidad, sino a tener que afrontar situaciones de

emergencia periódicas en las grandes ciudades y además a sufrir una paulatina

pérdida de terreno especialmente en el campo de la juventud.

Es

obvio que no podemos confiar exclusivamente las indispensables expectativas de

seguridad y de observancia de la ley en un sistema de sanciones y de mecanismos

de represión incapaces de conjurar la amplia red de subproductos de los

problemas personales y sociales que se desbarrancan por la vertiente delictiva y

que hace ya tiempo que no responden a sus medidas de control.

Es

obvio que no podemos confiar exclusivamente las indispensables expectativas de

seguridad y de observancia de la ley en un sistema de sanciones y de mecanismos

de represión incapaces de conjurar la amplia red de subproductos de los

problemas personales y sociales que se desbarrancan por la vertiente delictiva y

que hace ya tiempo que no responden a sus medidas de control.

Cuando tomamos conocimiento de que en EEUU existen 649 internos en establecimientos carcelarios por cada 100.000 habitantes, lo cual casi cuadriplica nuestra realidad actual y supera en casi 10 veces la media de países como Suecia, Noruega o Dinamarca; cuando nos informamos que se verifican allí 10,1 asesinatos anuales cada 100.000 habitantes - lo cual duplica nuestro índice nacional -, podemos dejar de entretenernos con las utopías que centran exclusivamente en el desarrollo económico las expectativas de reducción de la criminalidad.

Cuando vemos que el mismo índice de asesinatos alcanza en Colombia una cifra 20 veces mayor que en nuestro medio ( 89,9 contra 4,4 asesinatos anuales cada 100.000 habitantes ), podemos apreciar en toda su crudeza el efecto de descomposición social que conllevan los intereses asociados con el narcotráfico, intereses que al explotar y ahondar las divisiones políticas internas, la corrupción, la pobreza y la marginalidad existente dentro de una comunidad dada, la suman a la nómina de sus cotos de caza conquistados.

Cuando reflexionamos sobre la distribución de los porcentajes de procesados y condenados, detenidos en nuestras cárceles, sabemos que entre otras cosas enfrentamos un serio problema de subdesarrollo organizacional, dentro del cual el control de gestión institucional es sólo uno de los aspectos prioritarios a ser preconizados.

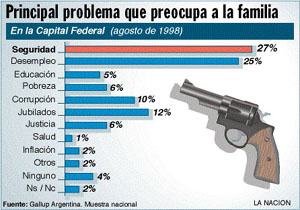

Cuando

relevamos que el 82,3% de la población encuestada en el conurbano bonaerense

manifiesta sentirse insegura y que el índice anual de victimización por robo

en vivienda o comercio promedia el 15% de la población total, - el 38,5% de los

cuales ha sido victimizado en ese lapso más de una vez - entendemos rápidamente

las urgencias y la dimensión de la responsabilidad que nos convoca. Pues estas

cifras implican que supera el millón de personas los damnificados directos por

año por este tipo de delito; significan además que debemos multiplicar por 5

esa cifra para poder visualizar el número de víctimas indirectas de los mismos

(familiares, amigos y allegados de las víctimas directas) y significa también

que podemos llenar varios estadios de football con el número de personas que

resultan heridas por año en la Argentina en ocasión de este tipo de hechos

delictivos (87.257 personas sólo en las zonas norte y oeste del Gran Bs.As.

durante el año 1996).

Cuando

relevamos que el 82,3% de la población encuestada en el conurbano bonaerense

manifiesta sentirse insegura y que el índice anual de victimización por robo

en vivienda o comercio promedia el 15% de la población total, - el 38,5% de los

cuales ha sido victimizado en ese lapso más de una vez - entendemos rápidamente

las urgencias y la dimensión de la responsabilidad que nos convoca. Pues estas

cifras implican que supera el millón de personas los damnificados directos por

año por este tipo de delito; significan además que debemos multiplicar por 5

esa cifra para poder visualizar el número de víctimas indirectas de los mismos

(familiares, amigos y allegados de las víctimas directas) y significa también

que podemos llenar varios estadios de football con el número de personas que

resultan heridas por año en la Argentina en ocasión de este tipo de hechos

delictivos (87.257 personas sólo en las zonas norte y oeste del Gran Bs.As.

durante el año 1996).

|

|

Dado que no vivimos en una sociedad preventiva, tendemos a reaccionar una vez que los problemas han adquirido una dimensión tal que en la mayoría de los casos nuestra capacidad de movilizar anticuerpos ante los mismos no alcanza ni siquiera a evitar su expansión. Por lo que al menos desde un punto de vista conceptual, es muy difícil refutar la conveniencia de contar con programas preventivos que bloqueen la emergencia de nuevas y mayores amenazas al cuerpo social, sistemas de alarma temprana que detecten su aparición o expansión y mecanismos más eficaces que los actuales, propios de la estrategia del control social, para aislar sus manifestaciones.

Rasgos Esenciales de las Estrategias Preventivas Comunitarias.

Las estrategias comunitarias se basan en la premisa de que la ciudadanía tiene una responsabilidad directa en el sostenimiento de los valores y las normas que llevan a una deseable organización social. Una política de prevención comunitaria se dirige a activar los recursos sociales de varias maneras:

![]() Promueve

la acción de los controles sociales ajenos al sistema de justicia formal.

Promueve

la acción de los controles sociales ajenos al sistema de justicia formal.

![]() Hace de

puente entre los problemas cotidianos de la gente y la estructura formal de las

instituciones públicas.

Hace de

puente entre los problemas cotidianos de la gente y la estructura formal de las

instituciones públicas.

![]() Concentra

la adhesión al orden establecido y la capacidad de solidaridad de la mayoría,

y lo pone a trabajar de manera operativa en el incremento de la seguridad común.

Concentra

la adhesión al orden establecido y la capacidad de solidaridad de la mayoría,

y lo pone a trabajar de manera operativa en el incremento de la seguridad común.

![]() Dado que

todos somos dependientes de los servicios que brinda la comunidad ( médicos,

educativos, policiales, etc.) y que ello suscita una tendencia retributiva, un

programa de prevención comunitario puede sacar ventaja del accionar de los

servicios sociales ya operantes.

Dado que

todos somos dependientes de los servicios que brinda la comunidad ( médicos,

educativos, policiales, etc.) y que ello suscita una tendencia retributiva, un

programa de prevención comunitario puede sacar ventaja del accionar de los

servicios sociales ya operantes.

Una premisa básica de esta orientación, es que sólo el Estado está en posición adecuada para otorgar dirección y coordinar el trabajo de la compleja red de organizaciones, que brindan servicios en una sociedad pluralista.

La

prevención se propone como la frontera más promisoria en la lucha contra la

criminalidad, puede ser efectiva, acotaría los costosos, trabajosos e

insuficientes esfuerzos que insumen a la policía, a las cortes y a los

institutos penitenciarios la detención, juzgamiento y encarcelación de los

delincuentes.

La

prevención se propone como la frontera más promisoria en la lucha contra la

criminalidad, puede ser efectiva, acotaría los costosos, trabajosos e

insuficientes esfuerzos que insumen a la policía, a las cortes y a los

institutos penitenciarios la detención, juzgamiento y encarcelación de los

delincuentes.

La estrategia de la Acción Comunitaria está fundamentalmente destinada a cumplir tareas de prevención. Es importante señalar que esta función preventiva se desarrolla principalmente en dos grandes áreas, intrínsecamente relacionadas pero operativamente diferenciables; áreas que aluden a las actitudes y hábitos de conductas de dos tipos básicamente distintos de destinatarios:

El de las acciones tendientes a evitar

los ataques delictivos potenciales, trabajando sobre los eventuales

victimarios.

| El de las acciones destinadas a conjurar

las condiciones que facilitan por parte de la gente común, la probabilidad

de su victimización. | |

Más importante aún es tener presente que incursionar en las estrategias de las acciones comunitarias posibles para la prevención del delito, es incursionar en un terreno muy fértil pero a la vez muy complejo, donde la experiencia acumulada en las últimas décadas por países altamente desarrollados, países que ya contaban con una amplia trayectoria en acciones comunitarias en el campo de la educación, la salud, y de la defensa civil, probó que en materia de prevención del delito a través de este medio, una vez pasada la euforia inicial que suscita su consideración, se puede verificar que si no se delimitan con claridad sus alcances y objetivos, si no se parte de una percepción realista de las fuerzas sociales involucradas, si no se cuentan con los recursos necesarios o se implementan éstos en forma incoordinada sin responder su uso a una adecuada planificación y supervisión, el supuesto remedio puede a veces ser inútil.

Que

la realidad del delito haya rebalsado hace ya tiempo los mecanismos

tradicionales de control social, no quiere decir que cualquier otra estrategia

habrá de otorgarnos una anhelada compensación y menos si como punto de partida

se apela a concepciones estrechas carentes de la dimensión que exige ponerse a

la altura de esta realidad.

Que

la realidad del delito haya rebalsado hace ya tiempo los mecanismos

tradicionales de control social, no quiere decir que cualquier otra estrategia

habrá de otorgarnos una anhelada compensación y menos si como punto de partida

se apela a concepciones estrechas carentes de la dimensión que exige ponerse a

la altura de esta realidad.

Es necesario saber que sostener una perspectiva lúcida y sistémica - esto es que tome en cuenta las repercusiones que una determinada acción desarrollada en un área, tiene o tendrá en el futuro para el resto de los componentes que integran el conjunto -, no es tan fácil como tiende a considerarse en forma inicial. Nos referimos aquí a ese tipo de programas preventivos tan exitistas como ingenuos e incluso irresponsables, en que el éxito logrado en cierta zona geográfica no constituye más que un mero desplazamiento del delito hacia otras áreas más vulnerables, o que la reducción de alguna manifestación de la criminalidad lograda con mucho esfuerzo se trasunta rápidamente en la ampliación de otras, o en que el costo financiero o que el costo para la calidad de vida de la población involucrada, supera los niveles calculados previamente, todo lo cual siempre termina traduciéndose en el abandono prematuro de acciones quizás útiles y aparentemente válidas si se las analiza en forma aislada, pero que al formar parte de políticas mal diseñadas en un sentido estructural, no aportan ni pueden aportar los resultados esperados.

Comunidad y Prevención.

La prevención comunitaria ha sido una noción popular en los países industrializados desde la década del 30 y en los últimos 20 años ha vuelto a recibir un fuerte impulso y a hacerse extensiva su consideración o implementación, en países que hasta hace unos años se acostumbraba denominar del 3er mundo. Hoy la nómina de sus propulsores incluye a personas de muy distinta extracción política o ideológica, pues sean éstos de izquierda, de derecha o de centro, parece que todo el mundo se interesa o dice interesarse en los problemas sociales, tiende a estar de acuerdo, al menos en teoría, con nociones tan humanas como la de "comunidad" y tan propensas a despertar entusiasmo como las de "prevención" y "acción comunitaria".

Esto se halla facilitado por el hecho de que "comunidad", "acción comunitaria" y "prevención" son expresiones usadas en la literatura criminológica como si su significado fuera harto evidente, y el resultado de desatender la construcción de definiciones explícitas y prolijas de las mismas, es la existencia de una literatura caracterizada por la ambigüedad. De hecho, existen pocos conceptos en ciencias sociales con acepciones tan nebulosas y disímiles como el de "comunidad".

Imágenes contrastantes de "comunidad".

En

un extremo existen propuestas poco imaginativas y limitadas que ven a los

programas preventivos como mera asimilación de voluntarios al antiguo sistema

de control social. La comunidad es entendida en su versión más limitada como

"localidad", poniéndose el énfasis en su ámbito geográfico el que

es tomado como lugar - blanco, objetivo - para el desarrollo de actividades

preventivas tales como la vigilancia barrial, la restricción del acceso a los

no residentes y la dificultación de los hechos delictivos mediante el vallado,

la instalación de rejas, muros, sistemas de alarmas, etc.; acciones que son

esencialmente conservadoras en su concepción.

En

un extremo existen propuestas poco imaginativas y limitadas que ven a los

programas preventivos como mera asimilación de voluntarios al antiguo sistema

de control social. La comunidad es entendida en su versión más limitada como

"localidad", poniéndose el énfasis en su ámbito geográfico el que

es tomado como lugar - blanco, objetivo - para el desarrollo de actividades

preventivas tales como la vigilancia barrial, la restricción del acceso a los

no residentes y la dificultación de los hechos delictivos mediante el vallado,

la instalación de rejas, muros, sistemas de alarmas, etc.; acciones que son

esencialmente conservadoras en su concepción.

En el otro extremo encontramos dentro de la bibliografía, discusiones muy vagas y abstractas que aluden a una idea mucho más amplia de comunidad y de prevención y a una alternativa radicalmente distinta y prometedora de enfrentar al delito. La idea de prevención comunitaria es presentada así, unida al axioma de que ciertas causas de la criminalidad tienen sus raíces en factores sociales y que corresponde a dicha sociedad el esfuerzo de reducirlos o de eliminarlos. El problema de este tipo de trabajos es que por regla general son casi siempre muy pobres en especificaciones sobre la naturaleza concreta de lo que debe constituir un programa de acción y prevención comunitaria. En vez de aportar definiciones positivas, se centran en explicar lo que la prevención comunitaria no es o en lo que supuestamente ésta no debe ser: la prevención comunitaria no es ni debe ser, ni burocrática, ni estigmativa; es distinta al sistema de justicia formal, es un modelo participativo basado en la persuasión y no en la coerción, etc., etc.

La mayoría de estas discusiones se encarrilan o bien a celebrar a la comunidad como entidad opuesta al Estado, o bien a denunciar como la prevención comunitaria puede actuar como pantalla para la extensión del poder estatal dentro del ámbito privado. La consecuencia final de estas posturas es su fracaso en moverse más allá de una concepción y de un discurso meramente moralista.

Ahora bien, si profesionales con una formación tan sólida y con una dedicación tan profunda como los que abundan en los países de los que emana la bibliografía más seria sobre prevención, se empantanan en tanta ambigüedad, debe haber algo especialmente esquivo en este sector de las ciencias sociales que condiciona este estado de situación.

Es

probable que el problema de base resida en la connotación dual que tiene el término

"comunidad", término que por un lado posee una vertiente valorativa y

normativa (quizá por otra parte necesaria e indispensable) que por definición

no puede ser emocionalmente neutra; y que por otro lado encierra la promesa de

una descripción objetiva de un sistema social determinado.

Es

probable que el problema de base resida en la connotación dual que tiene el término

"comunidad", término que por un lado posee una vertiente valorativa y

normativa (quizá por otra parte necesaria e indispensable) que por definición

no puede ser emocionalmente neutra; y que por otro lado encierra la promesa de

una descripción objetiva de un sistema social determinado.

El problema es que cuando tal descripción se intenta, resulta tan árida, compleja y abstracta que termina perdiendo toda significación y, lo que es peor, toda utilidad.

Quizás ocurra como muchos pensamos, que una estructura social sólo es una comunidad si dicha estructura se acompaña de un sentimiento del "nosotros", sentido que es muy difícil de medir, que es muy variable de comunidad en comunidad, variando además dentro de cada una a través del tiempo.

De todo ello resulta que al ser invocado, el término "comunidad" generalmente también expresa y en casos extremos sólo expresa la tendencia personal, los ideales o la ideología de quien lo utiliza.

Ante este panorama, lo que uno puede hacer es tratar de formalizar las distintas concepciones actuales del término "comunidad" tal como aparecen en las actuales orientaciones preventivas y visualizar la aproximación que cada una permite y determina al problema que plantea el delito y la marginalidad; aproximaciones que no pueden ser básicamente más que las resultantes de los conocimientos, de la capacidad, de los ideales de organización social, de las causas atribuidas, de las prioridades postuladas y de los recursos comunitarios que consideran disponibles y existentes sus mentores, para enfrentar el desafío que el delito plantea desde siempre a los sistemas de organización social.

Dos dimensiones básicas de comunidad son útiles para una categorización preliminar de los programas preventivos, una alude meramente al ámbito geográfico donde se desenvuelve la interacción grupal, otra apunta a la organización social que regula dicha interacción.

La primera denota un tipo de interacción mínima que exige escasos sentimientos grupales. En el otro extremo encontramos a la noción de comunidad en su forma ideal, la cual implica elevados niveles de solidaridad, cohesión y lealtad grupal. La realidad, sin embargo, se ubica siempre en alguna posición intermedia, pues los procesos de interacción se basan en el intercambio, la amenaza, la acomodación y alternan la solidaridad con la competencia y el antagonismo.

Si ubicamos a la amenaza, a los sentimientos integrativos (reconocimiento, amor, confianza, legitimidad y consenso) y a las relaciones de intercambio en un continuo, cada uno de ellos permite caracterizar un tipo diferenciable de programa preventivo posible y vigente.

En

vez de tratar a la prevención como un concepto bipolar, es decir como algo que

existe o no existe, que se realiza o que no se realiza; puede considerársela

como algo siempre existente en alguna medida y que ésta siempre asume o pone énfasis

en alguna de las siguientes modalidades:

En

vez de tratar a la prevención como un concepto bipolar, es decir como algo que

existe o no existe, que se realiza o que no se realiza; puede considerársela

como algo siempre existente en alguna medida y que ésta siempre asume o pone énfasis

en alguna de las siguientes modalidades:

1) En la comunidad entendida como unidad de organización social.

2) En la comunidad entendida como agencia de prestación de servicios sociales.

3) En la comunidad entendida como sistema de control informal de la conducta de sus integrantes.

Unidad de organización social: la comunidad es identificada con una localidad determinada.

Agencia de prestación de Servicios Sociales: la comunidad actúa como una instancia intermediaria entre la familia y las grandes estructuras burocráticas de los servicios de bienestar social (salud, educación, etc.), servicios que se supone que incitan a los individuos a la conformidad.

Control informal: la comunidad como ámbito donde se generan a partir de una cultura y de una experiencia social compartida, sentimientos de pertenencia, lealtad y de dedicación a los problemas comunitarios que redundan en la consolidación de una obediencia a los preceptos que contribuyen al bien común, voluntariamente otorgada y asumida por parte de los individuos.

Estas tres dimensiones de la noción de comunidad, pueden ser visualizadas como requiriendo un menor o mayor grado de participación y de sentimientos comunitarios. Si a su vez las ubicamos en un continuo, encontramos en el extremo izquierdo a la comunidad entendida como unidad de organización (localidad), a la comunidad como agencia de prestación de servicios sociales en el centro y a la comunidad entendida como sistema de control informal en el extremo derecho.

Estos tres tipos de programas preventivos y sus respectivas estrategias de acción son denominados:

- Situacionales.

- Conformistas.

- Control Informal.

Los

programas situacionales entienden a la comunidad

(usualmente a un barrio o a una localidad pequeña) como un ámbito para el

vallado, el estado de alerta continuo y la vigilancia organizada, apelando básicamente

a la amenaza como barrera contra la criminalidad. El vallado se acompaña del

uso de rejas, muros, alarmas, cerraduras adicionales y otros instrumentos

obstructivos para frenar el acercamiento y acceso por parte de los delincuentes.

El estado de alerta incluye todos los ajustes a los hábitos personales de

conducta que los individuos pueden hacer para evitar su victimización; y la

vigilancia organizada se refiere a los distinto métodos de observación de los

desplazamientos de la gente y de los lugares que pueden sufrir ataque

delictivos, así como la aprehensión de los responsables en el momento de

comisión de los mismos. Tanto la contratación de servicios de seguridad

privados como los eventuales patrullajes realizados por grupos de vecinos

organizados, son tácticas que pueden y suelen agregarse a la vigilancia espontánea

de los miembros de la localidad.

Los

programas situacionales entienden a la comunidad

(usualmente a un barrio o a una localidad pequeña) como un ámbito para el

vallado, el estado de alerta continuo y la vigilancia organizada, apelando básicamente

a la amenaza como barrera contra la criminalidad. El vallado se acompaña del

uso de rejas, muros, alarmas, cerraduras adicionales y otros instrumentos

obstructivos para frenar el acercamiento y acceso por parte de los delincuentes.

El estado de alerta incluye todos los ajustes a los hábitos personales de

conducta que los individuos pueden hacer para evitar su victimización; y la

vigilancia organizada se refiere a los distinto métodos de observación de los

desplazamientos de la gente y de los lugares que pueden sufrir ataque

delictivos, así como la aprehensión de los responsables en el momento de

comisión de los mismos. Tanto la contratación de servicios de seguridad

privados como los eventuales patrullajes realizados por grupos de vecinos

organizados, son tácticas que pueden y suelen agregarse a la vigilancia espontánea

de los miembros de la localidad.

Críticas al enfoque situacional.

Tomado en sí mismo el propósito de la prevención situacional es simplemente el de desanimar o de rechazar a los potenciales agresores alejándolos de las áreas protegidas. Este enfoque implica una mentalidad que separa al "nosotros" de los extraños y que apela a la amenaza del uso de la fuerza para lidiar con los peligros que plantea la criminalidad.

Cuando se la utiliza como un método primario de prevención, la lógica que le subyace es una lógica basada en la filosofía de la disuasión, lógica que tiene como modelo las tácticas militares, y dentro de la cual la consideración o el análisis de las causas de la delincuencia carece de mayor significado.

Dado que su interés se centra en crear un sistema eficiente de control social dentro del ámbito geográfico específico de una localidad y como dicho ámbito es siempre reducido, sus eventuales logros en reducir la incidencia del delito dentro de su área protegida, lo consigue a costa de desplazar dicha incidencia hacia las zonas aledañas menos protegidas, áreas que por lo general son habitadas por los sectores de menores recursos.

Por otra parte, la gran mayoría de los estudios serios sobre la eficacia de este enfoque que han sido realizados por parte de especialistas norteamericanos (en EE.UU. la prevención situacional tuvo un enorme auge durante las décadas del 70 y 80, habiéndose realizado cientos de experiencias de distinto alcance y envergadura), indican además del desplazamiento ya mencionado:

![]() Que la

reducción observable de los delitos en las áreas protegidas fue siempre menor

que la esperada.

Que la

reducción observable de los delitos en las áreas protegidas fue siempre menor

que la esperada.

![]() Que dicha

reducción se verificaba sólo respecto a los delitos menores, manteniéndose prácticamente

inmodificada la tasa de delitos graves.

Que dicha

reducción se verificaba sólo respecto a los delitos menores, manteniéndose prácticamente

inmodificada la tasa de delitos graves.

![]() Que el incremento

en el temor a la delincuencia que la estrategia situacional provoca es mayor, a

veces mucho mayor, que la reducción de los delitos concretos que pueda atribuírsele.

Que el incremento

en el temor a la delincuencia que la estrategia situacional provoca es mayor, a

veces mucho mayor, que la reducción de los delitos concretos que pueda atribuírsele.

![]() Que

este temor incrementado a la victimización se traduce en una alteración de las

relaciones sociales entre los mismos miembros de la comunidad, porque ese mismo

temor provoca una reducción de la circulación en horarios nocturnos y en los

espacios menos custodiados y la migración de ellos de los residentes con

mayores recursos. Todo lo cual trae aparejado una serie de graves alteraciones

socioeconómicas que varían desde tópicos tan disímiles como el incremento de

los suicidios por sensación de aislamiento, hasta las quiebras de los comercios

menos rentables de las zonas periféricas y caídas en el valor general de la

propiedad, alteraciones que derivan del temor radicalizado a la victimización

que esta misma estrategia induce.

Que

este temor incrementado a la victimización se traduce en una alteración de las

relaciones sociales entre los mismos miembros de la comunidad, porque ese mismo

temor provoca una reducción de la circulación en horarios nocturnos y en los

espacios menos custodiados y la migración de ellos de los residentes con

mayores recursos. Todo lo cual trae aparejado una serie de graves alteraciones

socioeconómicas que varían desde tópicos tan disímiles como el incremento de

los suicidios por sensación de aislamiento, hasta las quiebras de los comercios

menos rentables de las zonas periféricas y caídas en el valor general de la

propiedad, alteraciones que derivan del temor radicalizado a la victimización

que esta misma estrategia induce.

![]() Que en sus

formas extremas, el enfoque situacional por la dinámica psíquica que dispara

en los miembros más reaccionarios de la comunidad:

Que en sus

formas extremas, el enfoque situacional por la dinámica psíquica que dispara

en los miembros más reaccionarios de la comunidad:

- Genera la aparición de crímenes adicionales directamente relacionados con el incremento de la tenencia de armas dentro de la población (crímenes pasionales, por rencillas en la vía pública, por disputas familiares o entre vecinos, por cuestiones de honor, justicia por mano propia, etc.), además de mayores accidentes atribuibles a idéntica causa.

- Mayor intolerancia y desprecio entre subgrupos étnicos, religiosos, culturales y económicos, debido a fenómenos de polarización bueno-malo, amigo-enemigo, conocido-extraño, pobre-probable delincuente, etc., que redundan en una primitivización de las relaciones sociales que afecta particularmente a los más desprotegidos.

En

contraste con las estrategias básicamente alienantes del enfoque situacional,

los programas preventivos que apelan a la conformidad, reposan sobre la idea de comunidad

como sistema de servicios sociales y como estructura de oportunidades socioeconómicas

donde predominan los procesos de intercambio. En este enfoque la inadecuación

de los impulsos individuales está sujetada por su dependencia de los intereses

sociales basado en el reconocimiento por parte de las personas de que el desempeño

de los roles socialmente estructurados ha de maximizar sus posibilidades de

satisfacción y minimizar la posibilidad de su penalización. El supuesto que

opera detrás de esta convicción es que quienes reciben salud, educación y

otros servicios están más motivados a desempeñar roles positivos en su

sociedad y de desarrollar mayor grado de conformidad y de aceptación del orden

establecido.

En

contraste con las estrategias básicamente alienantes del enfoque situacional,

los programas preventivos que apelan a la conformidad, reposan sobre la idea de comunidad

como sistema de servicios sociales y como estructura de oportunidades socioeconómicas

donde predominan los procesos de intercambio. En este enfoque la inadecuación

de los impulsos individuales está sujetada por su dependencia de los intereses

sociales basado en el reconocimiento por parte de las personas de que el desempeño

de los roles socialmente estructurados ha de maximizar sus posibilidades de

satisfacción y minimizar la posibilidad de su penalización. El supuesto que

opera detrás de esta convicción es que quienes reciben salud, educación y

otros servicios están más motivados a desempeñar roles positivos en su

sociedad y de desarrollar mayor grado de conformidad y de aceptación del orden

establecido.

El tercer tipo de programas preventivos, el del control informal, reposa sobre los denominados procesos integradores. Estos programas tratan de promover la solidaridad y la aceptación normativa a través de la persuasión moral. Aquí la inserción social está basada en las relaciones de status existentes en los grupos de pertenencia, relaciones que implican fuerzas comunitarias y procesos de identificación mutua.

Amital

Etzioni desarrolló una tipología del control social basada en el tipo

prevaleciente de poder social que opera en una sociedad determinada. La tipología

de Etzioni se corresponde con el modelo de amenaza, de intercambio y de procesos

integradores antes presentada. La perspectiva teórica de Etzioni permite el análisis

comparativo de las sociedades desde el punto de vista del tipo de acatamiento

que puede esperarse de sus sectores más próximos a la marginalidad.

Acatamiento se refiere aquí a la aceptación por parte de estos sectores del

hecho que las autoridades institucionales ejerzan el poder.

Amital

Etzioni desarrolló una tipología del control social basada en el tipo

prevaleciente de poder social que opera en una sociedad determinada. La tipología

de Etzioni se corresponde con el modelo de amenaza, de intercambio y de procesos

integradores antes presentada. La perspectiva teórica de Etzioni permite el análisis

comparativo de las sociedades desde el punto de vista del tipo de acatamiento

que puede esperarse de sus sectores más próximos a la marginalidad.

Acatamiento se refiere aquí a la aceptación por parte de estos sectores del

hecho que las autoridades institucionales ejerzan el poder.

Su teoría del acatamiento postula que existe una relación entre el tipo de poder empleado (coercitivo, remunerativo o normativo) y el tipo de involucración ideológica que puede esperarse de él (alienante, calculador o moral).

Etzioni ubica los 3 tipos de poder, así como los 3 tipos de reacción que éstos provocan en una escala de acatamiento aplicable tanto a las grandes organizaciones como a la sociedad en general.

Aproximaciones a la prevención criminológica.

|

Programas de Prevención. |

1) Situacional. |

2) Basado en la conformidad. |

3) De control Informal. |

|

Sentimiento Comunitario |

(--) |

(+ --) |

(+) |

|

La comunidad entendida como: Simbólica. Colectiva. Solidaridad. |

Localidad

para:

el vallado el estado de alerta la vigilancia organizada. |

Instrumento: Intermediario para la prestación de servicios sociales |

Unidad de identidad grupal. |

|

Procesos sociales: |

Amenaza. |

Intercambio. |

Integración. |

|

Tipos de Poder: |

Coercitivo. |

Remunerativo. |

Normativo. |

|

Tipo de involucración ideológica que promueve: |

Alienante. |

Calculadora. |

Moral. |

El material gráfico

que ilustra esta página ha sido obtenido de La Nación Line y Clarín Digital.

Enviar correo electrónico a vecinos@bigfoot.com

con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.![]()

Contáctenos

Copyright © 2002 Vecinos Solidarios - Plan Alerta -

![]()

| [Principal] | [Mapa del Sitio] | [Plan Alerta] | [Alerta Rural] | [Novedades] |

![]()

Cuando

confirmamos que sólo el 30% de los delitos acaecidos son denunciados por la

población, principalmente por considerarlos delitos menores, por temor a

las represalias, por considerar inútil su denuncia dada la sobresaturación

del sistema policial; o lo que es peor, por sospechar involucrados en ellos

a miembros de los sistemas de seguridad, sabemos que algo muy grave afecta

al sistema procesal, pues es en su misma puerta de entrada donde se

manifiesta uno de sus síntomas más estridentes.

Cuando

confirmamos que sólo el 30% de los delitos acaecidos son denunciados por la

población, principalmente por considerarlos delitos menores, por temor a

las represalias, por considerar inútil su denuncia dada la sobresaturación

del sistema policial; o lo que es peor, por sospechar involucrados en ellos

a miembros de los sistemas de seguridad, sabemos que algo muy grave afecta

al sistema procesal, pues es en su misma puerta de entrada donde se

manifiesta uno de sus síntomas más estridentes.